- HOME>

- ご家族の方へ

はじめに

ご家族で抱え込まないでくださいまさか、家族の一員が

「依存症」かもしれないなんて

『こんなこと、誰にも相談できない。』『恥ずかしい、育て方が悪かったと思われる。』『私が、俺が、何とかしないと・・・。』皆さんのその気持ちは、本当に理解できます。

そのような時の皆さんは、どうなるでしょうか?

・説得を試み、時に説教をする。

・問題の処理を行う。

・問題を小さく捉えようと(矮小化)する。

・不安や恐れ、怒りを抱き右往左往する。

いかがでしょうか?すでに経験されている事はありますか?もし経験されているのなら、その結果はいかがでしょうか?

皆さんの目の前にいるのは、「ご家族」ではなく「依存症という問題を抱えたご家族」なのです。その現実を踏まえ、適切な関わり方を知って実践しないと、事態をよけいにこじらせ、解決とは逆方向へ進み続ける結果になります。

ワンネス財団は依存症経験者(本人)が主体となり活動する団体です(※)。私たちがかつて、どのように家族や周囲の人たちをまきこんだのか、そしてどのようなきっかけで依存脱却の歩みを始めたのかをお伝えすることができます。

重要なのは

「ご家族が依存症を知り、適切な関わり方を実践すること」

その毅然とした行動によって、私たち本人は渋々ではあるものの、施設入所や自助グループ参加、あるいは医療機関への入通院を始めたのです。

情けないと思われるかもしれません。本来であれば、依存症(依存している状態)者本人が積極的に意欲をもって回復サポートの資源へと足を運ぶべきでしょう。しかし、依存症者は依存対象を手放すことに大きな不安(デメリット)を感じています。アルコールや薬物、ギャンブルやネットゲームなどを手元に置いておきたい。そのためには、嘘も泣き落としも、逆切れも何でもしてきたのです。

「育て方が悪かった」や「家族をこんなに傷つけて許せない」という気持ちは理解できます。しかし皆さんのあり方を、一度考えていただきたいのです。加害者でもなく被害者でもなく、立ち止まっているご本人の背中を押してあげる存在になっていくということを。

ワンネス財団は、ご家族に対してそのためのサポートを提供します。

「うちは、まだこのホームページに書いてあるようなひどいことにはなっていないけど、 今の段階で相談しても大丈夫だろうか?」などと考える必要はありません。

すでに何らかの症状は出ているはずです。それはSOSのサイン。 あなたがそのメッセージに気づいたら、まずは電話やメールで相談してください。あなたを含むご家族の個人情報が同意なく外にもれる心配はありません。 どうか、安心してご相談ください。

(※)ワンネス財団には依存症本人のスタッフだけではなく、家族の立場を経験したスタッフも在籍しています。

ご家族へのサポートが優先…その理由は?

ご家族へのサポートが

優先…その理由は?

依存症を抱えたご本人への支援の前に、「ご家族の皆さんへの支援を優先(先行)させたほうが良い」というのが、ワンネス財団の考え。

相談窓口、依存症を知るセミナー、ワンネスファミリーグループを始めとする家族のコミュニティ、勉強会、そしてインタベンション(家族介入による動機付け)やダイバージョン(触法行為をきっかけとした動機付け)などが具体的な支援内容です。

なぜ、ご家族の皆さんへの支援が優先されなければならないのか?

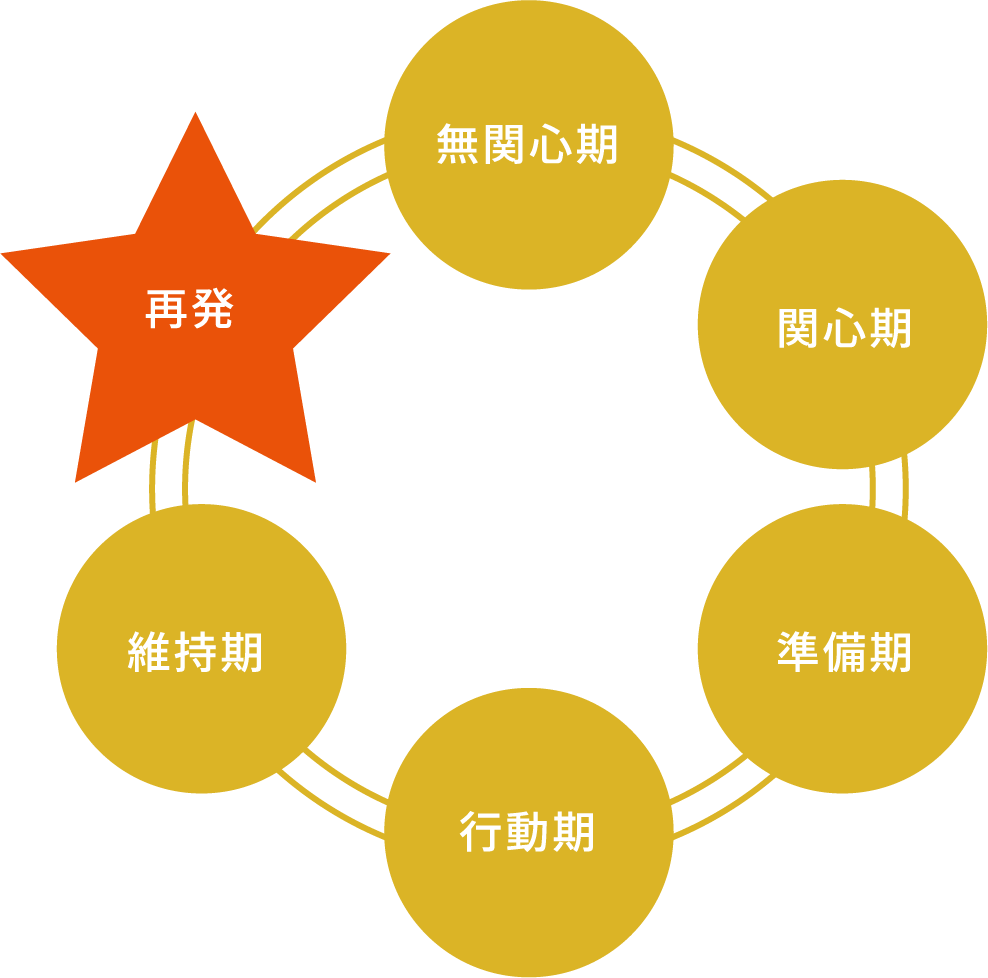

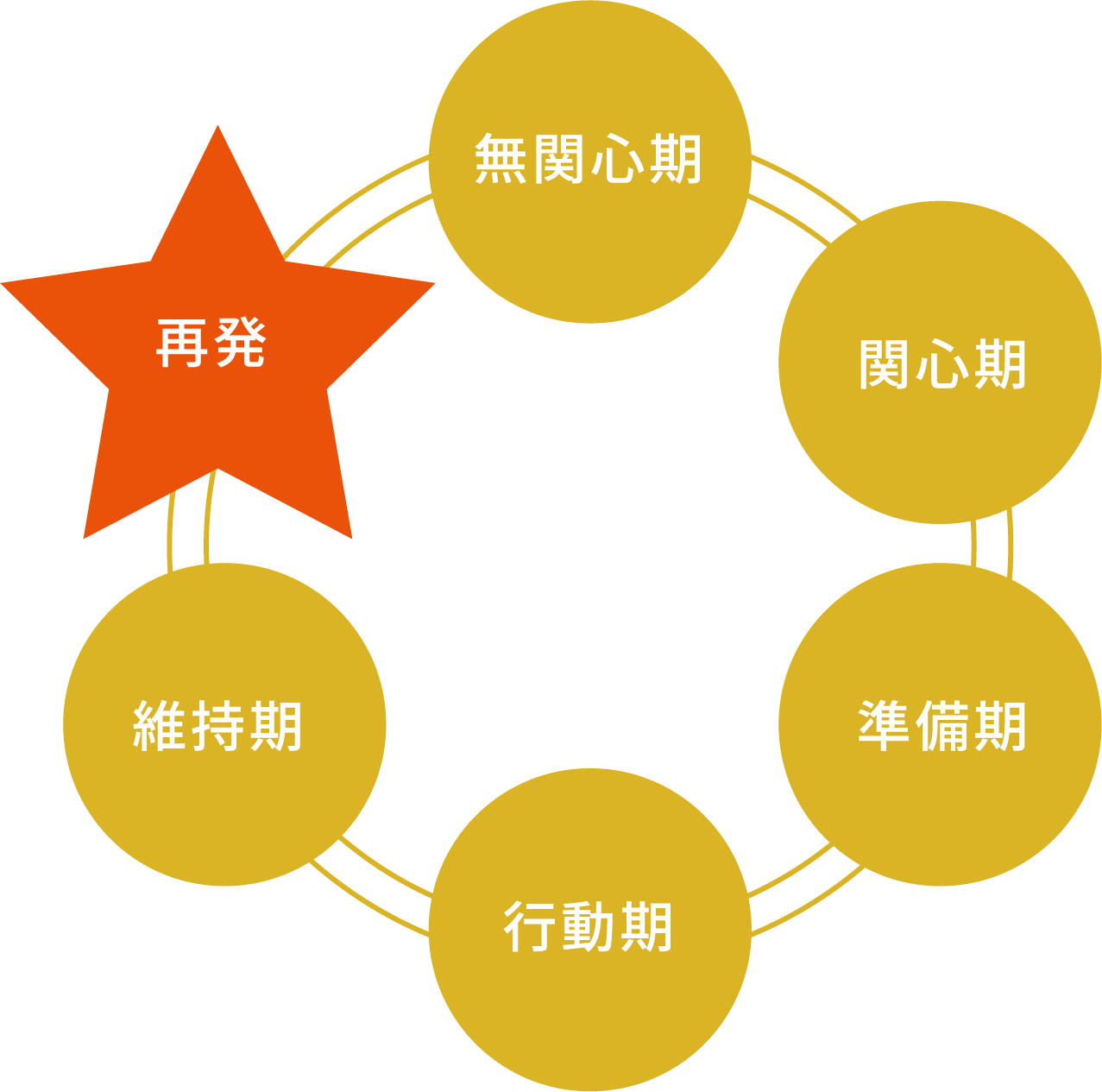

まず、こちらの図をご覧ください。

- 無関心期…「自分はそんなにひどくない」

「なんとか自分でコントロールできる」 - 関心期…「このままで良いのだろうか…」

やめたい気持ち、

やめたくない気持ち - 準備期…やめるためにどうすれば良いか?

自力でやってみるか…

支援を受けるか… - 行動期…決心、変化の具体的な行動の開始

渋々でもいい - 維持期…視点はやめることから

自身の生き方へ

回復の努力&

人生の可能性を広げる挑戦 - 再発…再発しないに越したことは

ないが

珍しいことではない

学びの機会

こちらは「回復のプロセス」についての図です。

各段階での依存症者ご本人への関わり方を考える基礎となります。

例えば、‘無関心期’にいるご本人を、相談機関や依存症セミナーへ連れて行こうとしたり、民間回復支援施設などへ連れて行こうとしても、徒労に終わる場合がほとんど。繰り返すことでご家族は疲弊し、あきらめにつながります。

ご家族への支援はまず、

その「疲弊感の回復」から

心身に元気を取り戻すこと。そして、今までとは違った関わり方のプランに目を向けるきっかけをつくります。また、ご本人だけではなくご家族のなかにも‘無関心期’に立ち続けている方がいます。

「生活環境が変わればきっと立ち直るだろう」「うちの子はそこまで酷くない」など考えているご家族については、現実に向き合うきっかけをつくります。

心身に元気を取り戻した

家族に必要なのは

「具体的な関わり方」の学び

次の7つの段階に分けて、ご本人を後押しする支援者としてのあり方を学びます。

① 問題の認識

困難やトラブルの原因となっているものは何か?

② 問題の明確化

これは本当の問題なのか?もっと根本的な問題があるのか?当事者の問題?あなたの問題?

③ 選択肢を認識する(知る・見分ける)

問題に対し、家族(や周囲の人たち)が実行できる選択肢には何があるのか?

④ シミュレーション

それぞれの選択肢の予想される結果は?(心の準備)

⑤ 決定

どの選択肢が解決策として妥当なのか?

⑥ 行動

それぞれの選択肢の選択肢をどう実行するか計画(期間・期限など具体的に)を立てる。

インタベンションが効果的な場合もあります(後述)。される結果は?(心の準備)

⑦ 最後まで見守る

どの自分の計画を毅然とした態度で実行し、冷静に評価する。が解決策として妥当なのか?

以上、7つの段階について焦らず進んでいくことで、こう着していた事態は変わっていきます

しかし、この7つの段階を見たご家族の多くがこのような言葉を口にします。

「言っていることはよく分かる。しかし、なぜ私たちが行動しなければならないのか?」

「分かってます。けれど本人が暴言や暴力を振るうんです。」

「本人を突き放してしまえと言っているのですか?」

「毅然と対処した結果、家族以外に迷惑をかけるんじゃないか? 行き倒れるんじゃないか?」

不安、恐れがご家族を包み込んでしまい、先に進めなくなっています。そして、そのご家族の様子をご本人は見逃しません。

「これが最後、今度やったら家を出すとか離婚とか言いながら、結局は助けてくれる。」

「依存を止めなくても、誰かが何とかしてくれる。」

アルコールや薬物、ギャンブルをし続ける中でご本人の性根が腐ったのではありません。それほど依存症のパワーが強大なのである、という事実です。

先に進むために必要な

「経験・希望・力」

不安や恐れを軽減して先に進んでいくために必要なのは、「経験・希望・力」。

同じような悩みを抱えながらも解決へ向けて歩んでいる他の家族の「経験」。

毅然とした行動の結果として変化が現れた、という経験から感じる「希望」。

ご本人と向き合っていくための「力」。

依存症を抱えたご本人はもちろん、ご家族にも「経験・希望・力」が必要。この3つを得続けていくなかで、本人の変化の前にご家族自身が変化していきます。

これまでの本人との関わりは何だったか?そのとき私の中にどのような思いがあったのか?それらの思いは、本人の問題が起こる前にもあったのか?私はどのような生き方をしてきたのか?

それらの取り組みは、きっとご家族の皆さんご自身の「未来」につながることでしょう。

ワンネス財団は考えています。

依存問題解決のプロセスで、ご本人を施設や医療機関につなぐ事がゴールではない。別居することや離婚がゴールでもない。すぐそばの結果に右往左往せず、もっと先の人生をよいものにしたい。そのはじまりが目の前の一歩なのです。

(参考文献)

「ファミリー・リカバリー 依存症を乗り越えて成長する家族」

マーリーン・ミラー&テレンス・T・ゴースキー 著 川口衆 訳

ワンネス出版 刊

http://www.oneness-publishing.com/

ご家族とスタッフが連携する

「インタベンション」という選択肢

ご家族とスタッフが連携する

「インタベンション」

という選択肢

依存を抱えたご本人へ毅然と接していく。その行動に「インタベンション」の利用という選択肢があります。

インタベンションは日本語で「介入」の意味です。

ワンネス財団では日本ファミリーインタベンションセンターを設置。ご家族だけでご本人に向き合うのではなく、専門家であり依存症経験者でもある「インタベンショニスト」が第三者として間に入り、水先案内人となって、依存脱却の道へ案内します。

逮捕や起訴を依存脱却のきっかけにする

「ダイバージョン」という選択肢

逮捕や起訴を依存脱却のきっかけにする

「ダイバージョン」

という選択肢

ダイバージョンは日本語で「転換」という意味を持ち、刑事手続きの用語では、犯罪に対して通常の司法手続を回避して他の非刑罰的処理方法を採用することをいいます。

ワンネス財団ではダイバージョンセンターを設置。

依存症(依存している状態)が原因やその背景となり、法に触れる行為をくり返してしまう方も少なくありません。刑罰だけでは再犯を防止できないこのような方を、適切な回復支援へと繋げるため、弁護士と連携してサポートにあたっています。また、ワンネス財団施設入所者が抱える各種法律問題の相談にも応じています。

ワンネス財団にできること

① 依存症について知る機会の提供

全国各地で「依存症を知るセミナー」を開催中です。

セミナー担当スタッフたちも依存症の経験者。一般論だけではなくスタッフたちの経験を通して依存症の実態や解決策を知る機会になります。

終了後には個別相談会を開催。直接スタッフと話ができます。

② 依存症相談の提供

ワンネス財団では、以下の方法で個別相談を受け付けています。

依存症を経験したスタッフ、家族としての立場を経験したスタッフがお話を伺います。

- ◆電話…(相談ダイヤル)0120-111-351(月曜〜金曜 10:00〜17:00)

- ◆メール…(メール相談)one@oneness-g.com

- ◆LINE…下記ボタンから友達登録後、タイムラインに直接相談をお送りいただけます。

- ◆来所…各施設・各拠点に直接ご連絡いただくか

(相談ダイヤル)0120-111-351へ連絡いただき日程調整をおこないます。

③ 家族会(ワンネスファミリーグループ)の開催

ご家族にも「経験・希望・力」の分かち合いの場が必要です。ワンネスファミリーグループは東京・神奈川・愛知・奈良・大阪・沖縄で開催。ワンネス財団各施設の利用のあるなしに関係なくご参加いただけます。

(ご本人の参加はご遠慮ください)

④ 「家族の関わり方講座」の開催

依存症(依存している状態)やひきこもりのご家族との関わり方で悩んでいる方の問題解決の一歩目として、「家族の関わり方講座」を開催しております。

当事者本人の回復へのモチベーションを高めるとともに、症状が改善するようなコミュニケーションを目指していきます。

そして何より、参加されるご家族の皆さまがより良く生きていくための、考え方・関わり方を学んでいく講座です。

⑤ ご家族の「集いの場」の開催

ワンネス財団大阪オフィスでは、ワンネスファミリーグループ以外にも様々な「集いの場」を提供しています。

- ●お話会

何でも話せる「喫茶店」のような集い - ●女子会

女性のみなさんの集い - ●おやじ会

父親の皆さんの集い - ●ハピネス会

娘の当事者をもつ母親の皆さんの集い - ●ママLINE

小さなお子さんのいるママさんの集い

詳しくは、ワンネス財団大阪オフィス

電話:06-6115-7395(月曜~金曜 10:00~17:00)

メール:osaka@oneness-g.com まで

⑥ 大阪オフィス「ファミリーデー」の開催

年2回(5月・9月)に、家族皆さんで参加できるイベントを開催。歌に紙芝居、ゲームなどで一緒に楽しみましょう!

⑦ アディクションカウンセラー養成講座の開催

・身近な人のサポーターとなり、依存症回復を支援できる方法の習得

・依存症回復における国内トップクラスの心理学的アプローチと技能の習得

・実際の案件をご紹介できる依存症回復支援のエキスパートの養成

を目的とした「実用的」なものです。

本講座では、NADAI(全米薬物・アルコールインタベンショニスト協会)という、依存症回復支援において、世界的に信頼性の高い国際認定資格を取得できます。

⑨ 依存症の回復を知る会員制動画サイトの運営(有料)

依存症専門のトレーニングを受けたスタッフによる講義をオンラインで視聴できます。(視聴には会員登録が必要です)

・依存症についてより深く学びたい

・自分が心身ともに回復していきたい

・依存症当事者にどう接してよいのか分からない

などお考えの方、ぜひご利用ください。

無料会員向け動画

無料会員向け動画

無料会員の方はこちらから動画をご視聴いただけます。

⑪ ご家族の方を対象にした心理カウンセリングの提供(有料/大阪オフィスにて対応)

依存症専門のトレーニングを受けたカウンセラーによる心理カウンセリングを行っています。

・当事者との関わり方を身につけたい

・まずは自分が心身ともに回復していきたい

…などお考えの方。ぜひご利用ください。

- HOME>

- ご家族の方へ